交通事故で知的障害になる?知的障害者と事故を起こした場合は?あなたの疑問を解決!

ある日突然、交通事故に巻き込まれてしまった…。

その時、事故の相手が知的障害者の方だったら?

慰謝料などに何か違いはあるのでしょうか…。

逆に、交通事故による怪我が原因で知的障害になってしまうこともあるのでしょうか?

もしもそうなってしまえば、

- 生活への復帰に向けたリハビリや治療費

- これまでの生活や仕事ができなくなったことに対する慰謝料や損害賠償

- 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

そこで、お悩みの皆さまと一緒に!

今回このページでは、交通事故と知的障害との関係について詳しく勉強していきたいと思います。

ぜひご一読ください。

目次

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

知的障害者の方が交通事故に巻き込まれたら…何か違いがあるのか、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

また、交通事故による怪我が原因で知的障害のような症状が現れた場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいもののはずです。

今回は、これまでに相談を受けてきた経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

知的障害者の方が交通事故に巻き込まれた場合の損害賠償は!?

知的障害者の方が交通事故の被害にあった場合

知的障害者の方が道路に急に飛び出し、交通事故の被害に遭ってしまったというニュースを耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

22日午後7時10分ごろ、埼玉県毛呂山町市場の県道で、(被害者略)年が(略)軽乗用車にはねられた。

(略)

県警西入間署の調べでは、(被害者略)は重度の知的障害があり、事故直前に施設を飛び出し行方が分からなくなっていた。

現場は見通しの良い直線で、(加害者略)は「男の子が路地から飛び出してきた」と話しているという。

出典:最終更新:2008年4月23日10時51分 毎日新聞

とはいえ、知的障害者でなくても、急に道路に飛び出し、車に轢かれてしまうケースもあるでしょう。

では、同じ事故状況で、知的障害を持つ方が交通事故にあった場合と通常のケースでは、何か違いがあるのでしょうか?

一般的に、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者などであった場合には、過失割合が減算修正されます。

というのも、上記の方は、判断能力や行動能力が低いとされ、社会的にみて保護する要請が強いからです。

このような理由からすると、上記に該当しない方であっても、社会的に見て保護する要請が強いと考えられる方の過失割合が同様に減算修正されると考えられます。

そのため、知的障害を持つ方については、通常の場合よりも過失割合が低く認定される可能性があるといえます。

ここで、交通事故の過失割合とは、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。

この過失割合は、交通事故の損害賠償と密接な関係があります。

というのも、もしも被害者側に過失がある場合、その過失割合分は相手側に請求出来る損害賠償額から減額されてしまうことになるのです。

つまり、被害者側の過失割合が高いと、その分相手に請求できる損害賠償額が減ってしまうということなのですね…。

ただし、知的障害者の方が交通事故の被害に遭った場合には、過失割合が低く認定されるということなので、多くの損害賠償を受け取ることができる可能性が高いということですね。

治療中の補償の違いは?

また、交通事故が原因で怪我を負った場合、病院に入通院することになるでしょう。

その場合、治療費や治療による苦痛に対する入通院慰謝料が支払われることになります。

治療費

知的障害者の方の場合、障害者手帳を持っていれば、市区町村によっては治療費がかからない場合もあります。

@rinrin_t ずっと見てましたが返信は初めてですねw 60分3000円は安いですね!俺の近くのところは60分8000円からでした。カウンセリングは個人経営?なので値段設定もバラバラみたいですね。自分は障害者手帳を持っているので病院での診察、薬代は無料です

— ひーぽん@in labyrinth (@makoto130) May 17, 2012

負担するとしても、少額の負担で済むことも多いようですが…。

治療費について、被害者の方は、実際に自己負担が生じた費用のみを請求できます。

よって、障害者手帳を持っていることにより、治療費の自己負担が生じなかった場合、被害者の方は治療費を請求できません。

逆に、障害者手帳を持っていなくても、治療にかかった費用については、相手側の保険会社から補償してもらえることになるんですね。

ただし、被害者側にも過失割合がある場合には、その分は減額されてしまいます。

付き添い看護費

ところで、被害者の方がお子様などで、入通院中にご両親やご家族が付き添った場合には、付き添い看護費が支給されるそうです。

大人の方であっても、被害者の方が知的障害者で、入通院に家族が付き添った場合には、付添い看護費を請求できるのでしょうか?

付き添い看護費は、付き添いの必要性が認められれば、被害者が子供の場合以外でも請求可能です。

そのため、被害者の方が知的障害者のため、入通院に家族の付き添いが必要であると認められれば、付き添い看護費を請求することは可能です。

休業損害

最後に、もしも被害者の方が仕事をしていた場合には、治療により仕事を休んだ分、休業損害というものもを請求できるそうです。

知的障害者の方であっても、仕事をしていればその分の休業損害はもちろん請求できるはずです。

ところで、主婦や無職の場合にはどうなるのでしょうか?

知的障害者でない場合、主婦の方は「主婦の休業損害」を請求できるようです。

交通事故などで、専業主婦が働けなくなった場合、元々、稼いでいるわけではないのだから、休業損害は0円というわけではありません。主婦の場合は、主婦休損というものがあり、現在の金額は、1万円前後といわれています。

— 適度に節約 (@setu__yaku) September 13, 2017

無職の方であっても、仕事をする意志が認められれば請求できるということですが…。

知的障害者の方であっても、事故前にしっかりと主婦業をこなしていたのであれば、主婦(家事従事者)としての休業損害を請求できます。

また、無職の場合に休業損害が認められるには、

- 就労の意思

- 就労の能力

- 就労の蓋然性

という3つの要件が必要であり、このことは被害者の方が知的障害者であっても特に変わりはありません。

休業損害については、知的障害者の方であってもなくても、特に大きな違いはないのですね。

ただし、知的障害者の方で無職の場合には、上記の3つの要件を満たすかどうかについて、通常の場合よりも争いになりやすいとは言えるかもしれませんね。

後遺症が残った場合の補償の違いは?

さらに、もしも怪我が完治せずに後遺症が残ってしまったとします。

その場合、1級~14級の後遺症等級が認定され、その認定された等級に応じた慰謝料を受け取ることができるそうなのです。

後遺症慰謝料

知的障害者の方の場合、その認定される後遺症の等級にも違いが出てくるのでしょうか?

既に知的障害(精神障害)のある方が事故に遭い、後遺症の程度が重くなった場合、その障害は「加重障害」として扱われる可能性があります。

基本的には、もともと存在する障害と「同一部位」(精神障害)に「同一系列」(精神障害)の後遺症が認定されれば、加重障害となります。

もともと存在する障害は、交通事故を原因とするものかどうか、知的障害認定などを受けているかどうかを問いません。

加重障害の場合の賠償金は、慰謝料などについて、新たな後遺症を前提とする賠償金から、もともと存在する後遺症を前提とする賠償金が差し引かれることになります。

具体的な例を見てみましょう。

具体例

- ① 知的障害により、元々服することができる労務が相当な程度に制限されていた。

- ② 今回、交通事故に遭い、さらに精神障害が悪化し、寝たきりの状態になってしまった。

最初の状態①は、後遺症の9級10号に該当します。

交通事故が原因でさらに障害が悪化し、寝たきりとなってしまった場合には、1級1号が認定される可能性があります。

この場合、今回の事故の慰謝料については、1級を前提とした賠償金から、9級を前提とした賠償金が差し引かれることになります。

慰謝料(裁判基準)を例にすると、賠償される慰謝料は、2800万円(1級)-690万円(9級)=2110万円となってしまいます。

一方、今回の事故で、精神障害が悪化したとしても、服することができる労務が相当な程度に制限される状態から変わらなければ、同じく9級が認定され、後遺症の程度が①より重くなっているとは言えないので、後遺症等級申請の結果は「非該当」となります。

一方、同じ9級であっても、今回の事故でたとえば両目の視力が0.6以下になってしまった場合には、その障害は加重障害とはならず、併合され8級になります。

例

等級併合のルール

| ケース | 等級併合の方法 | 具体例 |

|---|---|---|

| 13級以上の後遺症が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺症を1級繰り上げる | 11級と12級の後遺症 ⇒併合10級 |

| 8級以上の後遺症害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺症を2級繰り上げる | 8級と7級の後遺症 ⇒併合5級 |

| 5級以上の後遺症が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺症を3級繰り上げる | 5級と4級の後遺症 ⇒併合1級 |

ちなみに、1つが14級の認定であった場合には、等級は繰り上がらず、重い方の等級のまま認定されるということです。

たとえば、14級と11級の後遺症を負った場合には、併合11級の認定を受けることになります。

なお、後遺障害等級の併合の詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

逸失利益

ところで、後遺症が残った場合、失った将来の収入として逸失利益というものも請求できると聞きました。

知的障害者の方であっても仕事をしており、実際に収入が減少したのであれば逸失利益が支払われるのではないかと思います。

しかし、無職であった場合にはどうなるのでしょうか?

休業損害の場合同様、無職の場合に逸失利益が認められるには、

- 就労の意思

- 就労の能力

- 就労の蓋然性

という3つの要件が必要になります。

もっとも、休業損害とは異なり、事故当時無職であっても将来的に一切収入が得られないとは考えにくいため、無職でも逸失利益は比較的認められます。

ただし、

- もともとの知的障害が重度で就労能力があると判断しがたい

- 一定程度の年齢以上にもかかわらず、知的障害が原因で一度も就労したことがない

ような知的障害者の方の場合には、逸失利益が認められない可能性も考えられるということです。

逸失利益の算定が難しい場合、後遺症の慰謝料を増額することで公平を図ることがあるとも聞きました。

知的障害の方が事故に遭い、逸失利益が認められない場合には、慰謝料が増額されるようなことはあるのですか?

怪我の状況などからして、逸失利益が認められず、基準どおりの慰謝料では不合理と考えられるような事案では、慰謝料の増額の可能性も考えられます。

以上、知的障害者の方が交通事故の被害に遭った場合について見てきました。

通常のケースと異なる点もあったかと思います。

何か不明、不安な点がある場合には、弁護士などの専門家に相談してみた方が良いかもしれませんね。

知的障害者の方が被害者の場合、誰が損害賠償を請求するの?

ところで、損害賠償の請求にあたっては、相手側の保険会社と交渉することになるのですが、重度の知的障害をお持ちの方の場合、交渉自体が難しいケースもあるのではないでしょうか。

そのような場合、何か解決策はあるのでしょうか?

代理請求制度を利用する

調べてみたところ、自賠責の後遺症等級の申請にあたっては、代理請求制度という制度を利用することができるそうです。

この制度を利用すれば、被害者の方の配偶者や、親族の方などが被害者ご本人に代わって後遺症の等級申請を行うことができるようになります。

もっとも、上記の代理請求制度は、交通事故の被害者の方が早期に自賠責の保険金を取得するための例外的な制度です。

示談交渉や訴訟を起こす場合には、やはり被害者ご本人が意思表示を行うことが必要となります。

成年後見人の申し立て

とはいっても、知的障害の程度によっては、被害者ご本人が意思表示を行うことは不可能な場合もあります。

そこで、家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行い、本人に代わって意思表示をする成年後見人を選任して貰うことがベストな対応となるようです。

成年後見人の申し立ての際に、被害者ご家族の方を成年後見人の候補者として申し立てすれば、多くの場合ご家族の方が成年後見人に選任されます。

その後、成年後見人に選任されたご家族が、被害者ご本人に代わって弁護士に委任するなどの手続きを行うことになります。

ちなみに、被害者が未成年の場合には、両親が法定代理人として損害賠償交渉を行う権利があるそうです。

よって、特に上記のような手続きを行わなくても問題ないということになります。

基本的には被害者の方のご家族やご親族の方が成年後見人となるケースが多く、手続きは家庭裁判所に申し立てて選任されることになります。

しかしその場合、交通事故の損害賠償請求に限らず、日常生活のすべての契約を行わなくてはなりません。

よって、被害者の方に適当な親族がいない場合も含め、弁護士を成年後見人にすることが良い手段となります。

弁護士が手続きを行った方がより迅速かつ確実に示談を進め、適切な補償を受け取れる可能性が高まるでしょう。

弁護士を成年後見人にすることも可能なのですね。

大切なご家族が交通事故で被害に遭われて大変なときに、保険会社との示談交渉を行うのは非常にストレスになるのではないかと思います。

そんなとき、弁護士に色々な手続きを依頼できるのであれば非常に心強いですね!

保険会社との示談交渉にお困りの場合は、ぜひ一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。

(参考)知的障害者の方が交通事故を起こしてしまった場合

逆に、軽度の知的障害を持つ方が車を運転していることもあると思います。

さらに最近では、知的障害者の方の社会参画に向けて、運転免許取得を支援する動きも広まってきているようです。

知的障害者に運転免許を 支援の動き広がる

知的障害者の運転免許取得を支援する動きが、広がりつつある。徳島、山口に続いて鹿児島・種子島の自動車学校で今年から、学科試験の勉強会が始まった。問題なく運転できることを家族や就職先に知ってもらい、障害者の幅広い社会参画につなげる狙いがある。

出典:朝日新聞デジタル 2017年9月15日12時00分

知的障害者ではない方が交通事故を起こしてしまうように、知的障害者の方も運転中に事故を起こしてしまう可能性があります。

もしも、知的障害者の方が事故の加害者になってしまった場合、過失割合や慰謝料などに何か違いはあるのでしょうか?

知的障害者の方が被害者のケースとは違い、加害者の場合には過失割合が減算修正されることはありません。

ただし、責任能力について争いになる可能性は考えられます。

日本の民法では、不法行為責任が成立する大前提として、その加害者に責任能力があることが求められています。

責任能力とは、不法行為責任を負うことができる能力のこと。

そして、この責任能力の無い人のことを「責任無能力者」と呼んでいます。

「責任無能力者」については、民法で以下のように定められています。

(責任能力)

第七一二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七一三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

出典:民法 第五章 不法行為

とはいえ、運転免許証を取得できたのであれば、責任能力を逃れられるほど判断力に欠けているとは考えにくいですね。

あまりあり得ないケースではありますが、もしも、重度の知的障害を持つ方が誤って車を運転し、事故を起こしてしまった場合などには、監督責任者の罪が問われることになるでしょう。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七一四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

出典:民法 第五章 不法行為

以上より、もしも交通事故の被害に遭い、相手の方が知的障害者だった場合には、加害者本人、もしくは監督責任者に損害賠償を請求することになりそうです。

何か不安な点や納得がいかない点がある場合には、弁護士などの専門家に相談してみてくださいね!

交通事故の後遺症で知的障害に!?その場合の後遺症認定等級と慰謝料の相場は

交通事故による知的障害「高次脳機能障害」

ここまでで、知的障害者の方が交通事故に巻き込まれた場合の損害賠償について見てきました。

それとは逆に、交通事故で怪我を負ったことにより、知的障害となってしまうこともあるのでしょうか?

疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるようです。

事故の後遺症で知的障害者になってしまうことってあるんですか?

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324579603

調べてみたところ、答えは「YES」なようです。

知能とは、たとえば困難な問題に直面した時に、適切かつ有効な方法で、順応したり解決したりする適応力や、言葉や記号などを使って概念で、抽象的な思考をする能力、そして学習する能力のことです。

交通事故などで、脳を損傷した場合には、それらの能力が失われてしまう可能性があります。

正確に言うと、高次脳機能障害という、知的障害と似たような状態になる場合があるそうなのです。

「高次脳機能障害」となった場合、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害が生じます。

| 症状 | 症状の例 |

|---|---|

| 失語症 | ・相手の言葉を理解できない ・うまく言葉が出てこず、なめらかに話せない |

| 記憶障害 | ・自分が何者でどこにいるのかわからない ・今がいつなのかわからなくなる |

| 病識欠如 | ・以前の人格と違うことに気づかない |

| 失行症 | ・体を思うように動かせず、道具をうまく使えない |

| 失認症 | ・物の形や色、触っているものが何かわからない |

| 意欲・発動性低下 | ・以前と比べてやる気が沸かない ・すぐ眠ってしまう |

少し、イメージする知的障害とは違うようですが…。

知的障害とは、明確な定義がなく、問題となる分野や場面において取り扱いが異なります。

たとえば、障害者福祉との関係では、高次脳機能障害は知的障害とは別の器質性精神障害として扱われることになります。

ただし、幼少期の事故による高次脳機能障害を原因とする知的能力の低下があれば、その状態によっては知的障害に該当します。

ただし、高次脳機能障害は進行性ではなく、正しく対処すれば改善も期待できるそうです。

高次脳機能障害に対するリハビリとは

高次脳機能障害の症状は、記憶障害や人格変化など様々となっています。

よって、症状に応じたリハビリが必要となってきますね。

そこで、

- 記憶力・集中力・判断力などの認知機能や対人関係を回復するためには作業療法や言語聴覚療法

- 心理療法による「認知リハビリテーション」や「ソーシャルスキルトレーニング」

- 日常生活動作や交通機関の利用などに関係する障害には「生活訓練」

- 就労に関するカウンセリングや訓練・支援には「職業的リハビリテーション」

が行われるそうです。

国立障碍者リハビリテーションセンターによると、

訓練を受けた障害者で障害尺度に改善のみられた人の74%が6か月で、97%は1年でその成果が得られています。

と報告されています。

心のケア

リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。

また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。

事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵を握っています。

身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。

心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、非常に重要です。

「高次脳機能障害」の後遺症等級認定

ここまでで、交通事故による怪我が原因で知的障害になってしまった場合について見てきました。

知的障害の後遺症が残ってしまった場合には、そのことに対する補償を受け取るべきです!

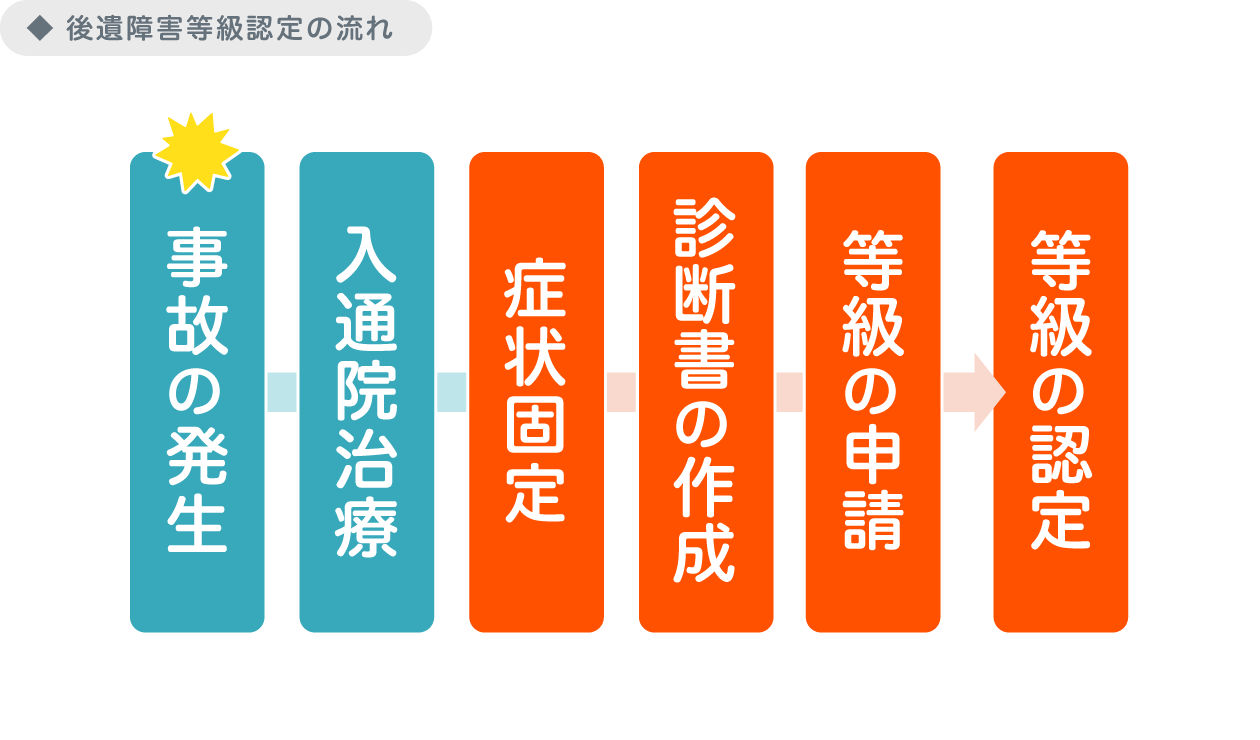

そのためには、後遺症の等級の認定を受ける必要があるのだそうです。

後遺症の等級は1級~14級まであり、それぞれに認定基準が定められているそうです。

ではここで、高次脳機能障害で認定される可能性がある等級について見てみましょう。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 14級 | ・画像などで脳損傷が推測可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能 |

| 12級 | ・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能 |

| 9級 | ・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり |

| 7級 | ・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能 |

| 5級 | ・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠 ・作業を限定すれば、一般就労も可能 |

| 3級 | ・一般就労が困難 ・日常の生活範囲は自宅に限定されていない ・周りの介助なしに日常の動作を行える |

| 2級 | ・著しい判断力の低下や情動の不安定 ・日常の生活範囲が自宅内に限定される ・周りの介助なしには日常の動作を行えない |

| 1級 | ・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する |

ちなみに表の中に出てくる4能力とは、

- 意思疎通能力=他者とのコミュニケーションに支障があるか否か

- 問題解決能力=理解や判断に困難があるか否か

- 作業負荷に対する持続力・持久力=一定時間支障なく働けるかどうか

- 社会行動能力=不適切な行動がみられるかどうか

のことになります。

後遺症と認定されるための3つのポイント

ところで、高次脳機能障害は交通事故による後遺症の中でも裁判になりやすいと聞いたことがあります。

なぜかというと、事故後に記憶障害や人格変化などが現れても、それが脳損傷によるものなのか、事故後のうつ症状によるものかの判断は難しいからです。

いかに精神症状が出ていたとしても、脳損傷による症状であることを証明できなければ高次脳機能障害とは認められません。

では、高次脳機能障害で後遺症と認定されるためにはどうしたら良いのか…。

認定審査の中では、以下の3つが重視される傾向にあるということです。

3つのポイント

- 事故直後の意識障害の程度と時間

- 事故時の脳外傷の診断があるかどうか

- 脳損傷の画像所見があるかどうか

というのも、意識障害の程度が大きく時間も長ければ、その分、脳組織が損傷している可能性が高いと考えられます。

また、事故時の診断名に脳挫傷やくも膜下出血と書かれていれば、脳に外傷があることが明確になります。

それ以上に、最も重要なのは、脳損傷の画像所見があることなのだそうです。

高次脳機能障害の後遺症に対する「慰謝料」

高次脳機能障害の後遺症等級がわかったところで、慰謝料について見ていきたいと思います。

慰謝料の金額は、認定された等級に応じて相場が決められているそうです。

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

その前に、慰謝料には、

- 自賠責保険に請求する場合

- 任意保険会社が提示する場合

- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |

| 金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |

そして、それぞれの等級に対する慰謝料の相場は以下の通りになっています。

| 後遺症等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 1100 (1600) |

1300 | 2800 |

| 2級 | 958 (1163) |

1120 | 2370 |

| 3級 | 829 | 950 | 1990 |

| 5級 | 599 | 700 | 1400 |

| 7級 | 409 | 500 | 1000 |

| 9級 | 245 | 300 | 690 |

| 12級 | 93 | 100 | 290 |

| 14級 | 32 | 40 | 110 |

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で後遺症慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺症慰謝料だけでなく、入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

![]()

かんたん1分!慰謝料計算機

通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!あなたが保険会社から提示されている慰謝料は正しいですか?

入院日数や通院日数、後遺症の等級など数項目を入れるだけで、弁護士基準の賠償金を計算できます。

自分やご家族の事故ではどれくらいの金額が請求できるのか…。

登録などは不要なので、ぜひ一度試してみてください!

失った将来の収入「逸失利益」

また、交通事故による後遺症が原因で、仕事を退職せざるを得なかったり、同じ仕事を続けられないこともあるはずです。

その場合、慰謝料とは別に、逸失利益というものも請求できるそうです。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、半身不随による後遺症が原因で、

- 会社の部署を異動させられた

- 職業選択の幅が狭くなった

- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

逸失利益の計算方法など、より詳しく知りたいという方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

障害者手帳を申請すれば損害賠償以外の補償を受けられる!?

ここまで、交通事故で知的障害の後遺症が残ってしまった場合に対する補償内容を見てきました。

しかし、交通事故が原因かどうかにかかわらず、知的障害がある場合には、障害者手帳を持つことで、受けられる支援やサービスがあるそうなのです。

障害種別ごとの手帳の種類

障害者手帳に関しては、以下のような症状について、それぞれの手帳が交付されるそうです。

| 身体障害者手帳 | 身体障害、内部障害 |

|---|---|

| 療育手帳 | 知的障害、知的+発達障害 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害、精神障害+発達障害、発達障害 |

身体障害については、こちらの記事をご覧ください。

交通事故が原因で知的障害のような症状が現れる高次脳機能障害の場合、器質性精神障害(ICD10のFコード)に分類され、精神障害者保健福祉手帳の対象となります。

この障害者手帳を取得することで、税の控除や各種減免の対象となるほか、障害者雇用の対象にもなります。

また、18歳未満の方が発症した場合、知的能力の低下がある(おおむねIQ70以下)場合は、療育手帳の対象にもなるそうです。

こちらの障害者手帳でも、公共交通機関の割引や、保育・教育面での援助を受けることができるようになります。

精神障害者保健福祉手帳とは?

「精神障害者保健福祉手帳」は精神障害や発達障害のある方が、各種サービスを受けやすくすることを目的に交付されるものです。

ただし2年毎に手帳の更新義務があり、そのたびに診断書が必要になるそうです。

対象は?

なんらかの精神疾患を持つ方が対象となります。

対象となる精神疾患には、以下のようなものがあるそうです。

| 具体例 |

|---|

| ・統合失調症 ・非定型精神病 ・そううつ病 ・てんかん ・中毒精神病 ・精神遅滞を除く器質精神病 ・高次脳機能障害 ・精神神経症状をともなう発達障害 |

また、発達障害に関しても、世界保健機関(WHO)の「ICD-10(国際疾病分類第10版)」において精神疾患のカテゴリーに含まれていることから、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっているそうです。

ただし、交付判定には細かい基準が設けられているようなので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談していただくのが確実です。

さらに、精神障害者保健福祉手帳を受けられるのは、精神疾患があると診断された日から6ヶ月以上経過している場合となります。

認定基準

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級~3級までとなっているそうです。

| 1級 |

|---|

| 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 【具体例】 精神障害が原因で、常に誰かの援助がなければ生活を送ることが難しいと感じられる状態。 たとえば、外出や食事の用意、入浴などの身の回りの動作を一人では行うことができない場合など。 |

| 2級 |

| 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 【具体例】 誰かの助けがなくても1人で外出したり、障害者自立支援法に基づく就労支援、小規模作業所などに参加して単純な仕事をすることは可能。 しかし、予想外のできごとの発生など、少なからず本人がストレスを感じる状況に直面した場合には対処しきれない傾向がある。 |

| 3級 |

| 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 【具体例】 1人で外出したり、障害者自立支援法に基づく就労支援や、小規模作業所などに参加したりすることは可能。 また、一定の配慮がある職場では一般就労をすることも可能なケースあり。 |

ただし、これらの判定基準はあくまで目安となっています。

申請後に、各都道府県ごとの精神保健センターで審査があり、そこで何級に当てはまるかが初めて決まることになります。

どこで申請する?

申請については、お住まいの市区町村の窓口にすることになります。

既にお伝えの通り、申請に際しては、各地域の精神保健福祉センターなどで判定を受ける必要があります。

手帳が交付されることで、障害者向けの支援制度を利用できるようになります。

また、各種支援制度の利用、国税、地方税の諸控除や各種割引などのサービス・支援を受けることも可能となるようです。

| 一例 |

|---|

| ・保育、教育、就労面の援助 ・税金の控除や減免 ・交通機関の割引 ・公共施設等の利用料減免 ・携帯電話料金割引 ・映画館割引 など |

療育手帳とは?

一方、知的障害のある方やその家族をサポートするために、「療育手帳」というものもあります。

都道府県ごとに手帳の名前が違うので、療育手帳のことを「愛の手帳」や「みどりの手帳」と呼ぶ自治体もあるようです。

療育手帳の制度は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と違い、法で定められた制度ではありません。

とはいえ、この手帳は公的な知的障害者向け福祉サービスを受ける際に必要な「証明書」となります。

この手帳を利用することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることが可能です。

また、将来的に障害者雇用での就職・転職を考えている方は、障害者手帳が必ず必要となります。

対象は?

知的障害者、もしくは知的障害を伴う発達障害者が対象となります。

ただし、申請すれば必ず取得できるというものではなく、障害の程度や知能指数によって判定されることになります。

具体的には、標準化された知能指数がIQ75もしくはIQ70以下の場合には交付される可能性があります。

認定区分

認定区分は、自治体ごとに異なっているようです。

重度Aとそれ以外のBに分ける自治体が多いようですが、「A~C」や「1度~4度」と区分する自治体もあるそうです。

軽度の知的障害の場合には、手帳が交付される自治体と交付されない自治体があるとのことです。

認定区分一例

A1:重度の知的障害(IQ35以下)

A2:中度の知的障害(IQ36~50)であって、3級以上の身体障害を合併している者

B1:中度の知的障害(IQ36~50)

B2:軽度の知的障害(IQ51~75)

障がいの程度は18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所などで、自治体指定の心理判定員や小児科医がIQや日常動作をみて総合的に判定します。

判定には予約が必要です。

まずはお住まいの自治体に手帳の申請をして、判定予約を申し込みましょう。

どこで申請する?

申請については、お住まいの市区町村の窓口にすることになります。

ただし、申請に際しては、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で障害の程度などの判定を受ける必要があります。

判定には予約が必要なようです。

まずはお住まいの自治体に手帳の申請をして、判定予約を申し込んでみてください。

| 一例 |

|---|

| ・さまざまな手当や医療費助成 ・所得税、住民税、自動車税などの軽減 ・障害者雇用での就職活動 ・JR、私鉄などの鉄道各社、バス、タクシー、飛行機などの運賃割引 ・公共施設等の利用料減免 ・携帯電話料金割引 など |

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳との大きな違いは、以下の2点のようです。

①受けられる控除・割引の種類や範囲

②手帳更新の期間

① ついては、療育手帳の方が控除や割引を受けられる範囲が広いと言われているそうです。

たとえば、精神障害者保健福祉手帳ではJRが運賃割引の対象外となっています。

② については、お伝えの通り、精神障害者保健福祉手帳の更新は2年毎と決められています。

一方、療育手帳の場合は、自治体ごとに異なりますが、2〜5年を目安に更新する地域が多いそうです。

2冊の手帳を持つことも可能ですので、知的障害の後遺症が残ってしまった場合には、保険会社からの損害賠償だけでなく、手帳の申請も検討されてみてはいかがでしょうか。

交通事故による知的障害の慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

以上、交通事故で知的障害を負ってしまった場合、もしくは知的障害者の方が交通事故に巻き込まれた場合の後遺症認定や慰謝料について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

今すぐスマホで相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます!

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

※無料相談の対象は人身事故のみです。

物損事故のご相談はお受けしておりません。

広告主:アトム法律事務所弁護士法人

代表岡野武志(第二東京弁護士会)

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

また、交通事故により重度の知的障害を負い、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している

- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故と知的障害についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに交通事故で知的障害の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

- 知的障害者の方が交通事故に巻き込まれた場合の損害賠償や通常との違い

- 交通事故で知的障害となってしまった場合の後遺症の認定等級や慰謝料の相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、保険会社との交渉に関しては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

知的障害者と事故を起こした場合についてのQ&A

知的障害者の交通事故は過失割合に影響あり?

知的障害者の方が交通事故の被害に遭った場合には、過失割合が低く認定される可能性が高いです。交通事故の過失割合とは、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。児童や高齢者と同様に、社会的に見て保護する要請が強い障害者の方の過失割合は低く修正されるのが一般的です。 知的障害者が交通事故の被害にあった場合

誰が知的障害者の損害賠償を請求するの?

自賠責の後遺症等級の申請にあたっては、代理請求制度があり、被害者の方の配偶者や、親族の方などが被害者ご本人に代わって後遺症の等級申請を行うことができます。被害者ご本人が意思表示を行うことが不可能な場合、家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行い、本人に代わって意思表示をする成年後見人を選任して貰います。その後、成年後見人が代理で示談交渉する弁護士を選任します。 知的障害者が被害者の場合の損害賠償請求

知的障害者が交通事故を起こしてしまったら?

知的障害者の方が被害者のケースとは違い、加害者の場合には過失割合が減算修正されることはありません。ただし、責任能力について争いになる可能性は考えられます。とはいえ、運転免許証を取得できたのであれば、責任能力を逃れられるほど判断力に欠けているとは考えにくいです。もしも、重度の知的障害を持つ方が誤って車を運転し、事故を起こしてしまった場合などには、監督責任者の罪が問われることになるでしょう。 知的障害者が交通事故を起こした場合

交通事故による怪我が原因で知的障害になったら?

交通事故による怪我が原因で知的障害に近い状態、高次脳機能障害という症状が発生する場合があります。事故の後遺症で正当な補償を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。 交通事故による知的障害「高次脳機能障害」

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。