人工関節・人工骨頭置換術を実施した場合の後遺障害等級は何級になる?

交通事故の被害に遭い、大きな骨折をしてしまったら…。

たとえば、膝に大きな骨折を負ってしまった場合、膝を人工関節に置換しなければならないかもしれません。

股関節部分の重要な大腿骨を骨折してしまった場合には、大腿骨の骨頭を人工骨頭に置換しなければならないかもしれません。

その場合、元通りに身体を動かせれば良いですが、身体を以前のように動かせないなどの後遺障害が残ってしまうかもしれません…!!

もしもそうなってしまった場合、

- 日常生活への復帰に向けたリハビリや治療費

- これまでの生活や仕事ができなくなったことに対する慰謝料や賠償

- 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

ではここで、生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでみてください。

選択肢①:

人工関節・人口骨頭への置換との関係で、後遺障害認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

人工関節・人口骨頭への置換によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

人工関節・人口骨頭へ置換する原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、人工関節・人口骨頭に置換したことによる負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

目次

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、人工関節や人工骨頭に置換し、身体に後遺障害が残ってしまった場合、ご本人への負担は非常に大きいものと考えられます。

さらに、保険会社との示談交渉でお悩みの方も多くいらっしゃるはずです。

今回は、そのようなお悩みをお持ちの方から相談を受けてきた経験を踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

ところで、人工関節や人工骨頭へ置換する原因となってしまう怪我にはどのようなものがあるのでしょうか?

また、置換する身体の部位は?

わからないことも多いかと思いますので、まずは人工関節や人工骨頭に関する基礎知識から調べていきたいと思います。

人工関節・人工骨頭に関する基礎知識~置換する原因や方法は!?~

まず、人工関節とはその名の通り、金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた人工の関節になります。

交通事故などで関節に怪我を負ったり、関節リウマチなどの疾患により関節が悪くなってしまった場合、関節の表面を取り除いて人工関節に置き換えるという処置が行われるそうです。

ところで、人間の身体には、大きく見ると肩、肘、手首、股、膝、足首という6つの関節があります。

他に、手足の指にも関節がありますね。

その中でも、人工関節への置換が行われるのは主に、肩、肘、股、膝の4ヶ所になるそうです。

また、あまり知られてはいませんが、足首の人工関節もあるそうです。

ちなみに、肩関節や股関節については、人工骨頭というものに置換することも多いようです。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Hip_replacement_Image_3684-PH.jpg

一方、手首や手足の指は、身体の体重を支える荷重関節ではないので、一般的には人工関節は使用しないそうです。

では、どのようなときに、人工関節に置き換えなければならなくなってしまうのでしょうか。

人工関節・人工骨頭への置換を行う原因となる損傷

まず、肩関節を人工関節に置き換える原因です。

外傷性関節症

交通事故で関節などに深刻な怪我を負った場合、その後に関節症を発症してしまうことがあるそうです。

たとえば関節周辺の靭帯に損傷を受けたり、関節の骨を骨折した場合、経過とともに関節の軟骨も損傷し、最悪の場合破壊されてしまうそうなのです。

そうなった場合、肩や膝などの関節に痛みが残ったり、関節の可動域が制限されてしまう可能性があります。

骨頭壊死

上腕骨や大腿骨周辺の筋肉などを激しく損傷した場合など、骨への血液供給が経たれた場合、骨頭(下図のHead部分)が壊死してしまうこともあるそうです。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Hip_fracture_classification.png

骨頭壊死してしまった場合、最終的には肩関節や股関節の破壊につながり、関節炎を発症してしまうそうです。

重症の骨折

また、粉砕骨折など重症の骨折を負ってしまった場合には、骨を固定して整復することが難しいため、人工肩関節置換術による治療を必要とすることが多いそうです。

他に、高齢者の方などで骨粗鬆症の場合にも、自然治癒が難しいため人工関節への置換が行われることがあるそうです。

特に、骨折に伴い上腕・大腿骨骨頭への血流が途絶えていると予想される場合には、人工関節置換術が推奨されるとのことです。

https://twitter.com/kenchilyan/status/730242311980867585

その他、年齢による変形性肩関節症や関節リウマチを患った場合にも、人工関節への置換治療が検討されるそうです。

人工関節・人工骨頭への置換方法

全人工肩関節置換術

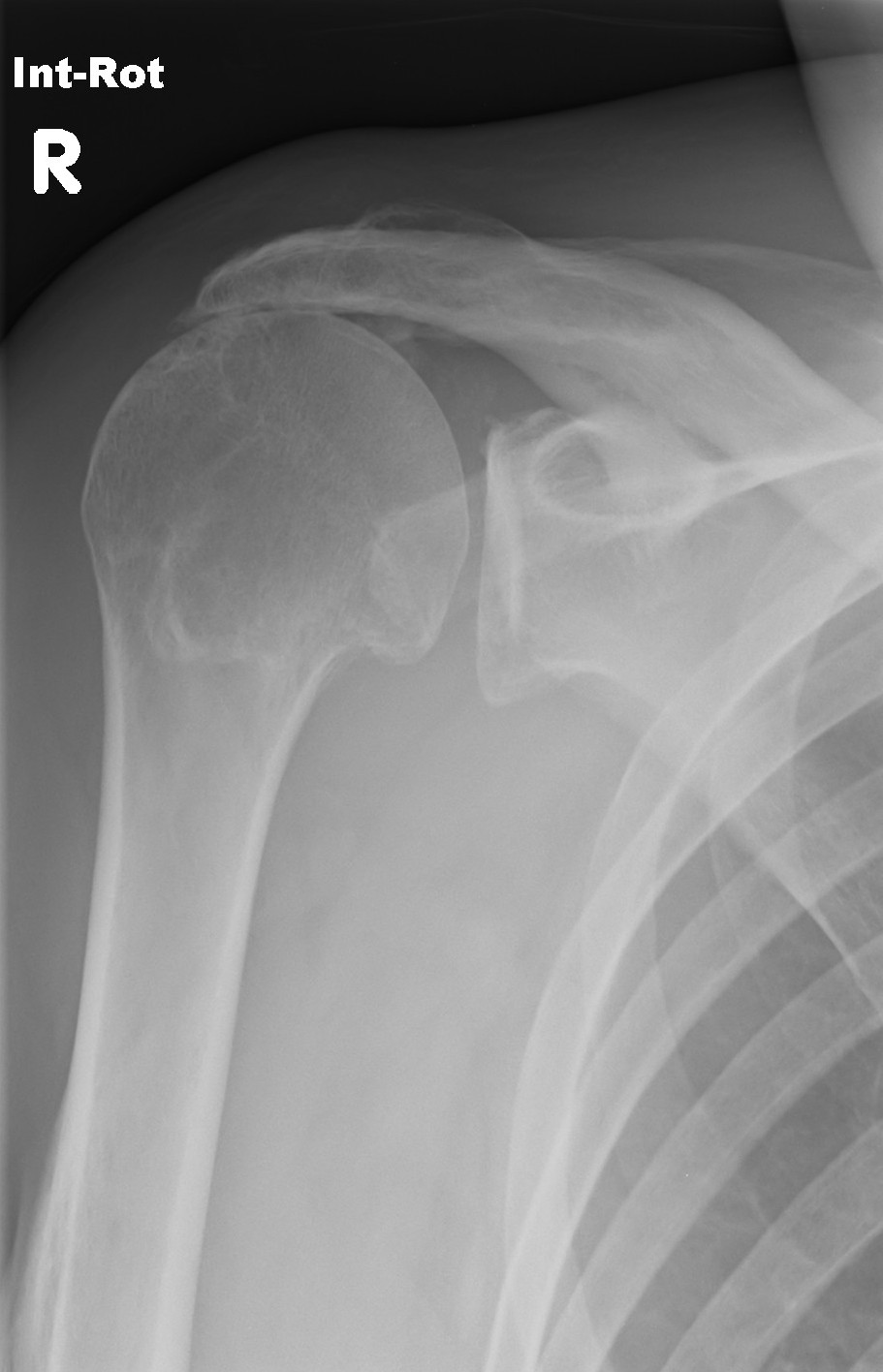

下の写真のような上腕骨骨頭を金属のボールに、骨頭が収まる肩甲骨関節窩をプラスチックのソケットに置換するという治療法です。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Rot_cuff_tear_x-ray.jpg

人工肩関節は、様々な体格の患者さんに対応するため、多くのサイズが用意されているそうです。

関節を置換する患者さんの骨が十分残っている場合には、人工関節をそのまま挿入し、固定するそうです。

一方、骨粗鬆症の方などの場合には、セメントで人工関節と骨を接着させる必要があるとのことです。

手術後

一般的に20年経つと、約60%の患者さんで緩みが生じ、その約半数の患者さんが再置換手術を受けているとの報告があるそうです。

全人工肘関節置換術

損傷した肘関節を部分的に削り、人工肘関節に置換するという治療法です。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/PTG_P.jpeg

人工肘関節についても、様々な種類のものが開発されているため、関節の状態に応じた人工肘関節を使用することが可能なようです。

手術では肘の後方を10~15cmほど切開し、肘関節の損傷した表面を削り取って、人工肘関節を挿入するとのこと。

肘の状態や損傷の程度にもよりますが、手術は通常2〜3時間で終わるそうです。

手術後

手の手術のため、手術翌日には歩くことも可能なようです。

多くは、手術後約1週間で、腕の可動域訓練が開始されるとのこと。

経過にもよりますが、通常2〜3週間程度の入院となるそうです。

退院後も、専門家の指導を受けながらリハビリを続ける必要はあり、1〜2ヶ月程度で徐々に通常の生活に戻れることになります。

手術を受けた方の手では重いものを持ち上げたり、地面に強く手をつくような行動を可能な限り避けることが、人工肘関節を長持ちさせるためには理想的だということです。

全人工股関節置換術

大腿骨骨頭を金属のボールに、骨頭が収まる股関節の寛骨臼窩をカップに置換するという治療法です。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Hip_joint_aseptic_loosening_ar1938-1.png

痛みの改善のほかに、短縮した下肢を1~2cm程度長くすることも可能のため、歩行能力の改善につながるそうです。

患者さんの年齢や骨の形状、状態によって、セメントで接着する場合と、セメントを使用せずに直接骨に固定する場合があるそうです。

手術時間は通常2~3時間程度かかるとのこと。です。

手術後

主には、手術2~3日程度で車椅子、4~5日程度で歩行練習を始め、約1ヵ月で退院できるそうです。

また、入院中は歩行訓練の他に、日常生活動作(入浴、階段昇降、トイレ動作など)についても訓練を受けるそうです。

一般的に20年経つと、約60%の患者さんで緩みが生じ、その約半数の患者さんが再置換手術を受けているとの報告もあるそうです。

全人工膝関節置換術

損傷した膝関節を切り取り、人工膝関節に置換するという治療法です。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Knee_Replacement.png

患者さんの年齢や骨の形状、状態によって、セメントで接着する場合と、セメントを使用せずに直接骨に固定する場合があるそうです。

全人工膝関節置換術の手術時間は通常1~2時間程度で終わるそうです。

手術後

多くの場合、手術後6週間以内に杖を使って歩くことができるようになるそうです。

入院期間は約1ヶ月程度で、その間に日常生活動作(入浴、階段昇降、トイレ動作など)について訓練を受けることになります。

退院後は、手術前にできたことはほぼできると考えて問題ないそうです。

水泳やサイクリング、ゴルフやハイキングなどは、筋力低下や骨粗鬆症の予防にも繋がるため、むしろ望ましいかもしれません。

ただし、階段の昇降や立ちしゃがみ動作を頻回に行うと、人工膝関節に負担が生じることもあるそうなので、注意が必要です。

長い年月が経つと緩みが生じ、再置換手術を受ける方も多いそうです。

全人工足関節置換術

損傷した足首関節を削り、人工足関節に置換するという治療法です。

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Videofluoroscopy_AnkleReplacement.jpg

足首の前を10cm程度切開し、足関節の損傷した表面を削り取り、人工足関節を挿入するそうです。

手術は通常1~2時間程度で終わるそうです。

手術後

多くの場合、入院期間は3~4週間で、手術後2週間程度はギプスで固定する必要があるそうです。

ギプスでの固定が終了した後は、定期的にレントゲンで骨の状態を確認しながら、徐々に荷重をかけてリハビリを行っていくことになります。

人工骨頭置換術

ところで、上腕骨や大腿骨に関しては、骨頭のみを置換する場合もあるそうです。

この方法を人工骨頭置換術と言います。

置換する人工骨頭は、人工関節置換術と同じものだそうです。

肩甲骨関節窩や股関節寛骨臼窩の軟骨の状態が良好な場合などには、人工骨頭のみを置換することが推奨されるそうです。

また、

- 肩甲骨関節窩や股関節寛骨臼窩の骨量が乏しく、ソケットやカップを設置できない場合

- 修復不可能な広範囲の腱板断裂を合併している場合

などにも、人工骨頭置換術が適応となるそうです。

人工関節・人工骨頭への置換術のリスク

人工関節や人工骨頭に置換することで、関節の痛みが和らいだり、関節の可動域が改善されたりと、良い点も多くあります。

しかし、以下のような合併症を引き起こすリスクもあるそうです。

合併症のリスク①感染症

感染症は、人工関節置換術に限らず、すべての手術で起こり得るものです。

手術後2週間で発症することもあれば、1年後に発症する可能性もあるとのこと。

よって、入院中だけではなく、退院後も注意が必要となりますね。

合併症のリスク②血栓症

血栓とは、血管の中にできる血のかたまりのこと。

人工関節の手術中や手術後に、深部静脈血栓症が起こる可能性があるそうです。

血栓が生じた場合、むくみや痛みの原因となる以外に、もっと大きなリスクもあるのですね…。

https://twitter.com/nattismile/status/66482789943488512

また、この血栓が静脈壁から離れると、肺動脈に詰まるリスクもあり(肺塞栓症)、そうなった場合、命に関わることもあります。

静脈の血流を促したり、血液の凝固をふせぐ薬を飲むなど、医師と相談しながら予防に努める必要があります。

合併症のリスク③インプラント障害

人工関節には様々な材質やデザインがあるという話でしたね。

また、手術技術も日々進化しているそうです。

しかし、人工関節の摩耗や緩みの問題がまだ残っているというのが現実です。

人工関節が不安定な場合には、脱臼が起きてしまうことも考えられます。

人工関節の磨耗や緩み、脱臼などが重症の場合には、再手術が必要となるかもしれません。

合併症のリスク④神経障害

また、非常に稀なようですが、手術中に関節近傍の神経を損傷する可能性もないとは言い切れません。

多くの場合は自然に回復するそうですが、そういったリスクがあるということは知っておいた方が良いかもしれませんね。

これ以外にもリスクが存在するかもしれません。

よって、置換手術をするにあたっては、専門の医師とよく相談するようにしてください。

【注目】人工関節・人工骨頭に置換した場合の後遺障害の等級認定について

人工関節・人工骨頭に置換した場合の後遺障害の等級表

以上、人工関節や人工骨頭へ置換する原因や、その置換方法を見てきました。

人工関節や人工骨頭へ置換した場合、元通りの生活に戻れるかもしれませんが、自分の身体の一部を失ったという精神的負担を感じないわけがありません。

また、人工関節への置換を行っても、元のように関節を動かせなくなってしまう可能性もあります。

そういったことに対して、何か補償を受け取ることはできないのでしょうか。

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対しては、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害の慰謝料を受け取るためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

ここで、後遺障害の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

人工関節や人工骨頭への置換を行った場合には、その置換箇所や置換を行った関節の数により、6級~10級の等級が認定される可能性があります。

詳しい等級やその認定基準は下の表に示しました。

ご覧になってみてください。

| 6級6号 |

|---|

| 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級7号 |

| 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級6号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |

| 8級7号 |

| 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |

| 10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 10級11号 |

| 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

等級表の用語解説:用を廃したもの

上肢の用を廃したもの

表の中にある「上肢の用を廃したもの」とは、

- 手首、肘、肩関節がまったく動かない場合(弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む)

- もしくは手首、肘、肩関節に人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合

のことになります。

下肢の用を廃したもの

一方、「下肢の用を廃したもの」とは、

- 足首、膝、股関節がまったく動かない場合(弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む)

- もしくは足首、膝、股関節に人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合

のことになります。

等級表の用語解説:著しい機能障害

そして、

手首、肘、肩関節、もしくは足首、膝、股関節に人工関節を挿入置換したけれど、関節の可動域が通常の1/2以下となっていない場合

には、「著しい機能障害」が認定されることになるんですね。

人工関節・人工骨頭の置換に付随する後遺障害

ところで、人工関節に置換しなければいけないほどの大怪我を負ったのですから、痛みや違和感が残ってしまうことも考えられそうです。

そのような場合にも、後遺障害の等級が認定されるのでしょうか??

人工関節や人工骨頭に置き換える原因となった負傷部位に痛みが残った場合、局部の神経症状として12級13号又は14級9号が認定される可能性があります。

そして、人工関節や人工骨頭に置き換えたことによる機能障害と併合されることになります。

局部の神経症状が頑固なものとして12級13号が認定された場合には、併合により機能障害の等級が1つ繰り上がることになります。

神経症状と機能障害は別物として扱われるということなのですね!

ところで、等級の併合という話がありましたが、もう少し詳しく見ていきましょう。

(参考)等級の併合

上で説明の通り、2つ以上の後遺障害が残った場合、併合して1~3等級繰り上げるというルールが存在しているようなのです。

詳しいルールは、以下のようになっているそうです。

例

等級併合のルール

| ケース | 等級併合の方法 | 具体例 |

|---|---|---|

| 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を1級繰り上げる | 11級と12級の後遺障害 ⇒併合10級 |

| 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を2級繰り上げる | 8級と7級の後遺障害 ⇒併合5級 |

| 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を3級繰り上げる | 5級と4級の後遺障害 ⇒併合1級 |

参考までに、1つが14級の認定であった場合には、等級は繰り上がらず、重い方の等級のまま認定されるということです。

たとえば、14級と11級の後遺障害を負った場合には、併合11級の認定を受けることになります。

知らないと損する①人工関節・人工骨頭の治療に対する慰謝料や治療費は?

以上、人工関節や人工骨頭に置換した場合の後遺障害の等級認定について見てきました。

しかし、関節を置換するほどの大きな治療をするにあったては、仕事も休まなければならず、その間の生活費や治療費について不安ばかりですよね。

その間の補償はどのようになっているのでしょうか!?

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

そうそう、交通事故で、

怪我しても、健康保険使えないから、100%

自腹か、自動車の、任意保険、

強制保険で、— Suzuki…hide (@try05255tyrgut) August 13, 2019

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

| 自由診療 | 健康保険診療 | |

|---|---|---|

| 費用 | 高額 | 低額 |

| 治療方法 | 制限なし | 制限有り |

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

表の見方としては、たとえば入院を6ヶ月、通院を1年(12ヶ月)した場合には、298万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

追記:2020年4月1日以降に発生の事故の場合は4300円になります。

- 入院日数と、実通院日数の2倍の合計

- 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

ところで、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係

- ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合

- ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

| 原則 | 例外 |

|---|---|

| 通院期間により算定 | 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定 |

人工関節に置き換えるほどの大怪我を負った場合、「通院頻度が極端に少なくなる」ということはあまりないかもしれませんが…。

慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②人工関節・人工骨頭置換による後遺障害に対する慰謝料や示談金の相場とは?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

人工関節・人口骨頭への置換との関係で、後遺障害認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

人工関節・人口骨頭への置換によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

人工関節・人口骨頭へ置換する原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺障害の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、人工関節や人工骨頭に置換した場合には、後遺障害の等級が認定されます。

その等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

- 自賠責保険に請求する場合

- 任意保険会社が提示する場合

- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |

| 金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |

では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 6級 | 498 | 600 | 1180 |

| 8級 | 324 | 400 | 830 |

| 10級 | 187 | 200 | 550 |

| 12級 | 93 | 100 | 290 |

| 14級 | 32 | 40 | 110 |

※1 単位:万円

※2 2020年3月31日以前に発生した事故の場合の金額

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでした。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺障害慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

![]()

かんたん1分!慰謝料計算機

通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!あなたが保険会社から提示されている慰謝料は正しいですか?

入院日数や通院日数、後遺障害の等級など数項目を入れるだけで、弁護士基準の賠償金を計算できます。

自分やご家族の事故ではどれくらいの金額が請求できるのか…。

登録などは不要なので、ぜひ一度試してみてください!

選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、後遺障害が残ったことによって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害と逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

追記:2020年4月1日以降に発生の事故の場合は6100円になります。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

| 自賠責保険 | 任意保険 | |

|---|---|---|

| 原則 | 5700円 | 1日あたりの基礎収入 |

| 上限 | 19000円 |

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺障害認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、交通事故による怪我の後遺障害が原因で、

- 会社の部署を異動させられた

- 職業選択の幅が狭くなった

- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺障害が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺障害に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺障害の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

| 弁護士基準の 賠償額との比較 |

|

|---|---|

| 弁護士が保険会社と交渉 | 9~10割※1 |

| 弁護士をつけて裁判 | 10割 + 弁護士費用の1割前後※2 |

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、人工関節や人工骨頭の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

| ケース① |

|---|

| 職業:会社内定者(30歳男性) 傷害:右大腿骨骨幹部骨折、右踵部挫滅創その他 後遺障害:右股関節の用廃、右膝関節運動機能障害その他併合6級 《損害賠償》 入院慰謝料:350万円 後遺障害慰謝料:1150万円 休業損害:955万322円 逸失利益:7140万9759円 |

| ケース② |

| 職業:建築土木業現場作業員(30歳男性) 傷害:左大腿骨骨折、左膝蓋骨骨折、左脛骨関節内骨折その他 後遺障害:左膝関節の機能に著しい障害(10級11号) 《損害賠償》 慰謝料:780万円 休業損害:959万6699円 逸失利益:2190万4711円 将来の治療費:7万7850円 家屋改造費:33万3000円 |

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

また、将来の治療費や家屋の改造費など、個別の事情を考慮した補償が認められているケースもありますね。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

人工関節・人工骨頭による後遺障害や等級認定について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

以上、人工関節や人工骨頭への置換術や、その治療中の補償、慰謝料の相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

今すぐスマホで相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます。

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます。

※無料相談の対象は人身事故のみです。

物損事故のご相談はお受けしておりません。

広告主:アトム法律事務所弁護士法人

代表岡野武志(第二東京弁護士会)

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

また、交通事故による怪我が重症で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している

- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故で人工関節・人工骨頭への置換を行ったことでお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故で大怪我をされた場合、まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに人工関節や人工骨頭への置換が必要となり、後遺障害が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺障害が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

適正な補償を受けるために、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

- 交通事故で人工関節や人工骨頭に置換した場合の後遺障害

- 後遺障害の等級やその認定基準

- 治療費や慰謝料などの示談金の相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺障害に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

人工関節を入れた場合の後遺障害についてのQ&A

治療費の支払いは誰がするの?

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では治療費の支払義務は患者である被害者の方にあります。よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え払いし、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社が治療機関に直接支払う一括対応という手続きがあります。 治療費の支払いについて

交通事故でも健康保険で通院できる?

厚生労働省は交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。ただし、健康保険を使用する場合には病院に対して健康保険証を呈示する必要があります。また、健康保険使用の意思をはっきりと伝えるのもポイントです。病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。そういった場合に、弁護士が介入することで病院の対応が変わった事例もあります。 交通事故でも健康保険を使える

入通院慰謝料って何なの?

ケガの痛みや治療による精神的苦痛に対する補償として支払われる金銭であり、治療費や通院の交通費とは別物です。入通院慰謝料は、治療にかかった期間がほぼ唯一の算定基準となっており、入院期間、通院期間、実際に通院した日数などから総合的に判断されます。 入通院慰謝料の相場について解説

休業損害と逸失利益って?

休業損害は交通事故により、治療期間中に本来得られるはずであった収入や利益を失うことです。逸失利益は後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、将来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償です。人工関節を入れる場合は、痛みがのこったり可動域が制限されて以降の生活に支障をきたすことがあり、後遺障害等級6級~10級が認定される場合があります。 休業損害・逸失利益を主張する

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。